hn.e.menault.1859

Ceci est une ancienne révision du document !

Table des matières

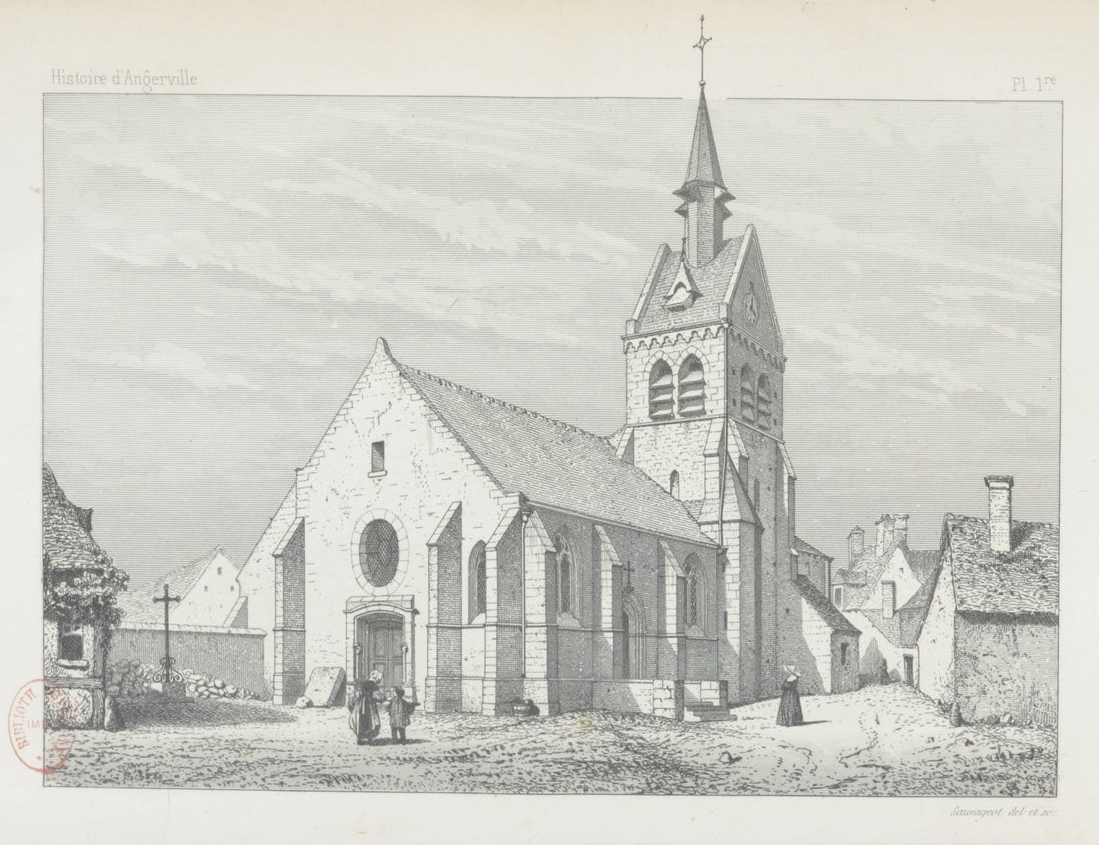

Angerville-la-Gâte

PAGE EN CONSTRUCTION

- Ernest Menault, Angerville-la-Gate (village royal). Essais historiques sur les villages royaux, seigneuriaux et monacaux de la Beauce (in-8°, 452 p., planches et plan), Paris, A. Aubry, 1859.

Bibliographie

- ESSAIS HISTORIQUES

- SUR LES

- VILLAGES DE LA BEAUGE

- ANGERVILLE LA GATE

- (VILLAGE ROYAL)

- ÉTAMPES. — IMPRIMERIE D'A. ALLIEN.

- ESSAIS HISTORIQUES SUR LES VILLAGES ROYAUX, SEIGNEURIAUX ET MONACAUX DE LA BEAUCE.

- ANGERVILLE LA GATE

- VILLAGE ROYAL)

- PAR E. MENAULT.

- Ouvrage qui a obtenu une mention honorable au concours de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-lettres)

- Belsia, dulce solum.

- PARIS, CHEZ AUGUSTE AUBRY, ÉDITEUR, RUE DAUPHINE, 16

- ANGERVILLE, BOUCHER, LlBRAIRE,

- ETAMPES, FORTIN, BRIÈRE, LIBRAIRES.

- 1859

- À LA MÉMOIRE DE MON PÈRE

- AU LECTEUR.

- J-P. Brissot 1), moins célèbre par ses travaux sur le droit, les sciences et les arts que pour avoir été l'un des chefs de la Gironde, écrivait de Paris, le 1er février 1786, à M. Doyen, auteur d'une histoire de la ville de Chartres:

- “L'historien d'une petite ville, quelque talent qu'il ait montré, est presque toujours inconnu à son siècle et perdu pour la postérité. Il orne la couronne de l'historien national; il la porte rarement, parce qu'il est confondu dans la foule. Si ses compatriotes l'en tirent, c'est, le plus souvent, pour le critiquer. Inconnu partout ailleurs, il est déchiré où il vit.” |2|

- Un tel avertissement, s'il fallait le prendre à la lettre, nous arrêterait au premier pas et nous ferait jeter la plume. Mais s'il peut contribuer à nous rendre prudents, s'il doit nous tenir en garde contre tout entraînement irréfléchi, nous prémunir contre toute espèce d'illusions, il n'est pas fait, pensons-nous, pour nous décourager entièrement Et d'abord nous croirions faire injure à nos compatriotes en pensant le contraire; ensuite nous n'avons pas la prétention d'ajouter un fleuron, un diamant de plus à la couronne de l'histoire nationale , couronne qui, depuis le temps de Brissot, s'est si fort enrichie, qu'il serait difficile, même aux plus riches mains, d'ajouter à l'éclat de sa magnificence. Nous nous contentons, simple manœuvre, d'apporter une humble pierre de notre village à l'édifice d'une histoire particulière de la Beauce, histoire qui se fait encore désirer. De plus, le temps où Brissot écrivait ces lignes, où perce la misanthropie, est déjà loin de nous. Tout ce qui existait avant la Révolution tenait encore si fortement au passé féodal, qu'on ne pouvait guère y toucher sans faire crier aussitôt une multitude de petits ou de grands intérêts, et sans éveiller une foule de susceptibilités.

- Il est certain, par exemple, qu'il y a cinquante ans, nous n'eussions pu entreprendre d'écrire |3| l'histoire d'un village, sans paraître nous attaquer à des intérêts graves, à certains droits acquis, ayant pour eux la puissance, la force et même la considération; mais aujourd'hui tout ce passé est couché dans la tombe. Notre siècle est de droit son juge, et si le juge n'est pas toujours équitable, c'est moins faute d'impartialité que faute ,de lumières. La seule réclamation qu'il ait à redouter est celle de la science, venant lui dire: Vous vous êtes trompé. Or, cette réclamation, loin de la regarder comme hostile et malveillante, nous l'accueillerons toujours, pour notre part, .docilement, comme un conseil et comme le redressement d'une erreur, si malgré tous nos efforts la vérité nous a fui.

- Quant aux personnes qui, sans entrer dans la question du mérite intrinsèque et de la valeur plus ou moins réelle- d'un livre, vont s'enquérant tout d'abord du mobile personnel de l'auteur, il nous est facile de satisfaire leur curiosité.

- Cet ouvrage, leur dirons-nous, est le fruit de l'amour du pays combiné avec le goût des recherches historiques, autant du moins que nos études spéciales nous permettent de nous y livrer. Oui, l'amour du pays, tel est le sentiment naïf dans lequel l'auteur a puisé son mobile, dans lequel au besoin il puiserait sa récompense. Et pour en |4| finir avec Brissot, voilà justement ce dont il ne tient pas assez compte, quand il redoute un leurre pour celui qui entreprend d'écrire l'histoire de son pays. Il n'a pas vu, le savant homme, qu'il ne saurait y avoir de déception là où il n'y a pas d'ambition, et que l'ambition n'a que faire en une entreprise où la naïveté commande et préside essentiellement.

- C'est donc sous l'empire d'un tel sentiment que nous avons entrepris ce voyage à travers les ruines du passé; que nous avons cherché à connaître la destinée des villages en Beauce: car il est un point de vue peu étudié, mal connu, exceptionnel il est vrai, et depuis longtemps effacé, sous lequel cette histoire se révèle à nous comme par échappées… c'est, qui le croirait? la noblesse du paysan, la seigneurie du laboureur… Eh bien! quoi d'étonnant? n'a-t-on pas vu dans un temps beaucoup plus rapproché de nous, un roi d'Espagne accorder des lettres de noblesse à quiconque cultiverait la terre, alors que tous les vœux tous les efforts, toutes les cupidités se tournaient avec fureur vers les métaux du Nouveau-Monde? Le moyen-âge aussi s'honora de quelques privilèges accordés à l'agriculture. La trêve de Dieu, par exemple, ne se bornait pas pour le laboureur à quelques jours consacrés par la religion, elle |5| était perpétuelle. Malheureux temps, sans doute, que celui où le premier des arts ne pouvait s'exercer paisiblement qu'à l'ombre des privilèges; mais toujours est-il que pour un sol comme celui de la Beauce, entièrement consacré au labourage, les franchises de l'agriculture sont un fait assurément digne d'être mis en relief. Ces franchises, ces exemptions, ces libertés, tombées par grâce espéciale de Lettres royaux, étaient chose précaire.

- Exposées à mille dangers, elles devaient s'effacer au contact de la féodalité. Angerville eut aussi ses franchises royales; mais elles ne tardèrent pas à être absorbées. Village royal, il fut protégé, tant que la royauté naissante eut besoin, pour se défendre contre les seigneurs turbulents de l'époque, de la main robuste du paysan. Mais, plus tard, quand la royauté eut subjugué les villes, elle abandonna le village à sa spontanéité, et il ne tarda pas dès lors, impuissant à l'action et à la résistance, à être envahi par le seigneur ou le moine voisin. C'est ainsi que beaucoup de villages ont perdu les traces de leur origine. Aussi est-il difficile aujourd'hui de faire revivre un passé, sur lequel le temps a accumulé ses ombres les plus épaisses. Le passé des villages ressemble le plus souvent, à ces morts de rang obscur, qui gisent |6| pêle-mêle, sans inscription, sans date, sans pierre tumulaire. Pour en trouver quelques vestiges, il faudrait fouiller jusqu'à leurs ossements. Cependant, ce sont nos aïeux qui dorment là; nous avons hérité du fruit de leurs travaux, ne l'oublions pas. Aimer sa famille, c'est aimer son pays; aimer son pays, c'est aimer l'humanité. L'amour du sol natal n'est pas pour nous une chimère sentimentale, une abstraction philosophique ; c'est une puissante réalité. Tout se tient, se lie et s'enchaîne dans l'ordre moral, comme dans l'ordre scientifique. Le paysan, le laboureur, le village, en un mot, est le premier anneau de la chaîne historique. C'est l'embryon de la société, c'est l'aliment de la ville, c'est le soldat obscur de la grande armée.

- L'étude d'un village est un travail nécessaire pour l'histoire générale, car il n'y a pas de synthèse possible sans analyse sérieuse, et l'histoire de France ne sera complète qu'autant que chaque ville aura son histoire particulière.

- Nous nous étions d'abord proposé de faire simplement la monographie d'Angerville; Mais comme l'étude d'un village conduit forcément à celle d'un village voisin, nous avons entrepris de généraliser notre sujet, et de faire l'histoire des villages de toute cette partie de la Beauce, comprise |7| entre Étampes et Orléans. Nous procéderons, dans cet exposé, comme on le fait en histoire naturelle, c'est-à-dire par famille, genre et espèce. Voici les trois grandes famille auxquelles nous rattacherons l'histoire de ces villages:

- 1° Village royal;

- 2° Village seigneurial;

- 3° Village monacal.

- Mais, hâtons-nous de le dire, avec l'importance de notre sujet s'accroît aussi le sentiment de notre faiblesse. Plus le champ devient large, plus nous avons à craindre de mal fournir la carrière, plus aussi, nous le sentons, notre jeunesse a besoin d'indulgence, et plus enfin nous devons témoigner notre reconnaissance aux personnes qui nous ont facilité ce travail. Nous remercions messieurs F. Bertrand, secrétaire de la mairie d'Angerville, pour l'empressement bienveillant avec lequel il a mis à notre disposition les archives de la commune, M. Cintrât, instituteur, pour ses enquêtes actives auprès des anciens du pays, M. Léon de Laborde, directeur des archives de l'Empire, M. de Longpérier, membre de |8| l'Institut, M. Bourquelot, professeur à l'école des Chartes, et M. Nettement, pour les encouragements qu'ils ont bien voulu nous donner.

- E. MENAULT. |9-10|

- ESSAIS HISTORIQUES

- SUR LES

- VILLAGES DE BEAUCE.

CHAPITRE PREMIER.

- SITUATION D'ANGERVILLE.

- Prolégomènes historiques. — État de la Beauce. — Le seigneur du Puiset.

- Située sur la limite de trois départements: Seine-et-Oise, Eure-et-Loir et Loiret, à 0° 30' 6“ de longitude O, et à 48° 14' 5” de latitude N, Angerville occupe, entre Étampes et Orléans, le centre d'un plateau élevé et qui formait la plus grande partie de ce qu'on nommait autrefois la Haute-Beausse. C'est à cette partie surtout que peuvent s'appliquer ces vers latins, attribués à Fortunat,

- Belsia triste solum cui desunt bis tria tantum,

- Colles, prata, nemus, fontes, arbusta, racemus.

- et dont voici la traduction du bon Andrieux:

- Le triste pays que la Beausse,

- Car il ne baisse ni ne hausse;

- Et de six choses d'un grand prix,

- Collines, fontaines, ombrages,

- Vendanges, bois et pâturages,

- En Beauce il n'en manque que six.

- En effet, lorsqu'au temps où les moissons jaunissent les regards s'étendent sur les plaines dorées de la Beauce, le philosophe |10| et le penseur peuvent admirer cette fécondité puissante qui faisait dire au sieur Botteraye, dans son poëme Aurélia:

- His vicina orta est Elusinae Belsia regnum

- Et segetes gleba nec ditior altera tellus.

- Mais l'artiste trouve quelque chose de froid, de monotone, dans cette richesse si nue, si pauvre pour lui, si dépourvue de grâces, d'ornements, de bois, de ruisseaux, de verdure et de fleurs. La nature ressemble là à une belle femme toute vêtue d'or: c'est riche, mais voilà tout. Si les Druides revenaient en ce monde, ils ne reconnaîtraient plus leur terre chérie. La main de l'homme l'a dépouillée de sa verte couronne d'épaisses forêts. Avec elles ont disparu les sources limpides, les fraîches fontaines et les ombrages qui les dérobent à la soif de la canicule. Cérès, la sévère et laborieuse déesse, a mis en fuite les nonchalantes et folles naïades. Mais, comme si elles eussent voulu laisser après elles un souvenir, un regret peut-être, elles ont, en fuyant, laissé couler de leurs urnes penchées, la Chalouette aux coteaux délicieux, et qui va se jeter dans la Juine un peu au-dessus d'Étampes.

- Dans les années de sécheresse, nos ancêtres se rendaient à cette source, et revenaient toujours, disait-on, rafraîchis, reposés, baignés, trempés d'eau.

- Autour d'Angerville, gravitent et se groupent une foule de petits hameaux qui forment son territoire, et dont l'aspect serait riant n'était la monotonie du paysage. C'est Rétréville, au nord, à une demi-lieue; plus près encore, au nordouest, Dommerville; aux sud et sud-ouest, Guestréville et Ouestréville; au sud-est, Villeneuve-le-Bœuf. Enfin, à une lieue et demie environ, apparaît, à l'est, Méréville, chef-lieu de canton, joli bouquet de verdure qui flotte sur cet océan d'épis.

- Une croix de Saint-André, barrée par le milieu, peut donner Une idée des routes qui y aboutissent ou s'y croisent: d'abord c'est celle de Paris à Orléans, qui va du nord-est au sud-ouest; |11| puis celle de Dourdan, dont celle de Pithiviers formerait une sorte de prolongement du nord-ouest au sud-est.

- Enfin, la ligne du milieu, courant de l'ouest à l'est, toucherait d'un côté à Chartres, de l'autre à Méréville. Monnerville est le premier village important qu'on rencontre en allant d'Angerville à Étampes, et Toury le premier en allant à Orléans. Un peu à l'ouest de la route de Paris, s'élève le château d'Arbouville, et un peu plus loin est Rouvray. Enfin, près de Toury, toujours à l'ouest, sont Janville et Je château du Puiset. Ces détails sont d'autant plus nécessaires, qu'il sera souvent question de ces différentes localités dans cette étude sur Angerville, et que leur histoire est en bien des points mêlée à la nôtre.

- Toute cette partie de la Beauce était comprise dans le territoire des Carnutes, lors de la conquête des Gaules par César, et dans la XIIe Lyonnaise après la division établie par les Romains dans ce pays. On a trouvé à Angerville, dans des fouilles, quelques pièces romaines, entre autres une de César. Mais rien n'indique le séjour de ce peuple sur son sol, et elle n'était pas traversée par la voie romaine conduisant à Paris, et dont voici, d'après Walkenaere, un tracé depuis Nevers:

- Nivernum, Nevers.

- Condate, Cosne.

- Belca, Beauche.

- Salioclita, Saclas.

- Lutetia, Paris.

- D'après la carte de Guillaume Delisle, Angerville se trouvait compris dans l'angle formé par le chemin de César et le vieux chemin des Romains.

- Le premier conduisait d'Orléans à Chartres, en passant près des Aides, de la Montjoie, la Provenchère, Loigni, Ourvilliers, les Petites-Bordes, Voves, Corancez, Berchère et le Coudray.

- Ces deux chemins romains étaient en outre coupés par une autre voie romaine connue sous le nom de Saint-Mathurin, qui va de Chartres à Sens, et passe au sud-ouest d'Angerville à la distance d'un kilomètre environ, non loin d'une petite vallée appelée Bassonville, après avoir traversé le territoire de Sampuy, distant d'un kilomètre de Mérouville, où l'on a découvert dernièrement un poste romain, avec une grande quantité de monnaies et d'antiquités romaines de toute espèce. 2) Au temps des Mérovingiens, notre Beauce, aujourd'hui si peu ombragée, était encore couverte de forêts, témoin celle de Rouvray, dont il est souvent parlé dans les chartes de nos premiers rois. Les monastères, déjà nombreux, étaient capables de fournir à son territoire encore mal cultivé des bras laborieux et patients, des esprits calmes et intelligents. Aussi, voyons-nous Dagobert et ses successeurs abandonner aux religieux de Saint-Denys autant de terrain qu'ils en voulurent.

- Mais à l'époque de l'invasion des Normands, la Beauce eut à souffrir de cruels ravages. Rollon, leur chef, après avoir assiégé et pris Chartres, se dirigea vers Étampes. “Nul roi, nul baron, disent les chroniqueurs, ne s'opposa à leurs fureurs.” Et cependant Robert Wace, dans son histoire de Rollon rimée, indique ainsi les guerriers que le roi avait convoqués pour la défense commune

- Et à Meante à li venir,

- Cels de Troigne et cels de Bleis,

- Cels d'Orléans è Vastinais,

- Cels del Perche et del Chartrain,

- Cels del Bocage è cels del Plain, |13|

- De Boorges et de Berry,

- L'anarchie féodale ne fut pas moins funeste aux possessions de Saint-Denis dans la Beauce que les ravages des Normands eux-mêmes; mais ils trouvèrent dans les premiers Capétiens des protecteurs aussi fermes que constants. Robert, fils de Hugues Capet, confirma la donation de Dagobert, dont voici Je texte. 4) De son côté, le roi Robert ayant remarqué “que tous les rois de France qui ont donné et fait du bien à l'abbaye de Saint-Denys, à l'honneur d'icelui sainct, ont prospéré et reçu de grandes faveurs et assistances du ciel; pour cette cause, il déclare qu'à l'exemple du roi Huï Capet, son père, et de la reine Adélaïde, sa mère, il désire remettre icelle abbaye en son ancienne splendeur et dévotion, etc…. Sicut antiqui reges ei dederunt et nos hactenùs tenuimus, etc.” Il n'oublie pas la forêt de Rouvray: ac Rubrydum sylvam cum legibus quae ex eâ fiunt.5)

- Mais la piété de Robert n'eut pas suffi pour soustraire nos contrées au brigandage des petits seigneurs qui les désolaient, si l'énergie de Louis-le-Gros, fort bien conseillé par Suger, abbé de Saint-Denys, ne lui fut venue en aide. “On rirait fort aujourd'hui, dit un historien moderne, d'un prince qui s'en irait à la tête de la gendarmerie faire la police des grandes |14| routes. Ce fut pourtant le début de la haute fortune de nos rois. »

- En effet, à l'époque dont nous parlons, il y avait en quelque sorte deux personnes dans le roi: il y avait le roi et le seigneur. On l'appelait le seigneur roi; et s'il avait beaucoup de peine à faire reconnaître en lui la personne du roi, il n'en avait guère moins à faire respecter en lui le seigneur dans son propre domaine, qui se bornait encore à l'Île-de-France et à l'Orléanais. Tous les petits seigneurs, refusant obstinément d'entrer dans la hiérarchie féodale qui était au moins un commencement d'ordre politique, se considéraient comme indépendants et souverains. C'est contre ces ennemis intimes que se déploya, dans le cercle étroit de quelques lieues, l'infatigable activité de Louis-le-Batailleur.

- Celui de tous qui se faisait le plus redouter par ses exactions, celui du moins dont le souvenir se rattache plus particulièrement à la Beauce, était Hugues du Puiset. “On eût préféré, dit Suger 6), avoir affaire à un Scythe ou à un turc qu'à ce baron.” Et si jamais la Beauce eut à souffrir, c'est bien certainement à cette époque où, serrée entre les forts de Montlhéry et du Puiset, elle était continuellement exposée à la bizarre et sauvage tyrannie de ces seigneurs. Le baron du Puiset faisait main basse sur tout. Type de brigand tragicomique, il se reposait du meurtre dans le larcin; malheur à qui lui résistait! malheur plus sur encore à qui ne lui résistait pas! L'honneur de vaincre et d'enchaîner le monstre, ce Cacus du moyen-âge, était réservé à un enfant de la Beauce.

- Suger, né à Toury l'an 1081, avait été élevé à Saint-Denys avec Louis-le-Gros. Nommé à la prévôté de Toury, avant d'être élu abbé de Saint-Denys, il n'eut pas de peine à déterminer le roi à venir traquer dans son fort, comme une bête féroce dans son antre, le seigneur du Puiset.

- “Déjà mangonneaux, balistes, dondaines, truyes, béliers, |15| boutoüers, tortues, taudis, beffroys7), toutes les pièces de guerre sont en présence de la redoutable forteresse, large d'environ trente mètres, située sur une éminence, surmontée d'un donjon de bois, fortifiée d'un rempart, défendue par une palissade, un large fossé, un parapet, un second fossé, un mur flanqué de tourelles et de redoutes de distance en distance, et des murs larges de deux mètres.”8)

- Deux attaques régulières se font: l'une commandée par Thibault, comte de Blois, suivi de tous les Chartrains; la seconde par Louis, à la suite duquel s'était fait un concours innombrable de personnes de tout âge, de tout sexe et de tout rang, hommes, femmes, enfants, moines, prêtres, venus de tous les côtés de la Beauce pour aider à la prise de ce vautour qui ravageait le pays.

- Le combat s'engage. C'est une lutte terrible, un acharnement égal de part et d'autre. Ce n'est en l'air qu'une grêle de pierres, de flèches, de javelots qui tombent sur les salades; les rondaches, les pavois des assiégeants les rompent, les brisent et sèment la mort au hasard.

- Après huit heures d'une lutte acharnée, pendant laquelle assiégeants et assiégés eurent tour à tour le dessus, le roi et le comte de Blois se retirent pour se concerter. Pendant ce temps, Suger payait aussi de sa personne. Craignant l'impuissance des premiers efforts, il était allé dans les campagnes environnantes ramasser nombre de vieilles portes, d'ais, de pièces de bois, pour faire des mantelets et des taillevas. De plus, il avait à sa suite des chariots pleins d'épine, de paille, d'huile, de graisse, de sang de bœuf, en un mot de toutes les matières inflammables. Il arrive. Après avoir fait ranger tous ces combustibles au pied de la muraille, il commande qu'on y mette le feu. Bientôt un nuage d'épaisse et infecte fumée monte vers les assiégés. Leur vue en est obscurcie, les assaillants échappent |16| à leurs coups. Ils gagnent du terrain, leur trouée s'avance et le succès ne paraît plus douteux, quand une pluie épouvantable et le changement du vent viennent encore déconcerter tous leurs efforts. Les compagnons de Hugues voient dans cette pluie un secours du ciel; leur courage se relève, leur ardeur se ranime, et ils recommencent la lutte avec une vigueur nouvelle. Les assiégeants, battus, repoussés de toutes parts, désespèrent du succès, quand un certain curé de campagne 9), le chauve curé de Guilleville, arrive avec tous ses paroissiens, attaquer aussi le tant redouté seigneur du Puiset, qui souvent assiégeant sa basse-cour lui avait enlevé maintes poules, maints canards, et n'avait pas même respecté son vin.

- Ce brave curé qui, selon l'expression d'Auteuil, n'avait pas passé tout son temps à faire des prônes 10), sent son courage grandir au souvenir des maux qu'il a souffert, et, plein d'une sainte colère, se lance vers la tour du côté de Neuvy, par où elle n'avait pas encore été attaquée.

- Seul, couvert d'un méchant ais, il gagne, en grimpant, le pied de la palissade, la rompt à force de bras, s'ouvre un passage, et crie à ses paroissiens de le suivre. Les assiégés l'ont entendu, aussitôt ils se portent de ce côté. Mais les gens de Guilleville défendent courageusement leur curé. Alors, le roi et le comte de Blois, un peu honteux de voir un curé de Beauce leur apprendre à enlever une forteresse, se rejettent dans lu trouée et rivalisent d'ardeur. La victoire couronne enfin leurs efforts. Le seigneur du Puiset est fait prisonnier et renvoyé à Château-Landon, d'où, étant sorti quelque temps après, non sans avoir payé rançon, il s'empressa de recommencer sur le même terrain une lutte qui ne se termina tout à fait qu'en 1117. |17|

- À la suite de ces petites guerres, le château du Puiset, fondation de la reine Constance 11), bisaïeule de Louis-le-Gros, fut détruit, et plus tard Louis VI, en récompense des services rendus par Suger, permit aux abbés de Saint-Denis d'établir un marché tous les vendredis dans leur village et châtellenie de Toury, avec l'autorisation de percevoir tous les droits et profits qu'ils pourraient en retirer. En outre, il voulut et ordonna qu'une garnison demeurât dans le château de Toury, et fit aussi fortifier Janville. |18|

CHAPITRE II.

- Origine d'Angerville — Étymologie de son nom.

- Il ne suffisait pas d'avoir ramené à l'ordre et à l'obéissance quelques seigneurs turbulents et pillards, de longues années d'anarchie et de désordre avaient presque anéanti l'agriculture. Si, pour les habitants de la campagne, la terre est une maîtresse, comme le dit poétiquement M. Michelet, au temps dont nous parlons, loin de l'aimer, loin de la posséder librement et de jouir de ses faveurs, ils ne voyaient en elle que l'adultère complice de leurs oppresseurs. Forcés de recourir eux-mêmes à la violence dont ils souffraient, ils la laissaient tomber en chestiveté: les chemins devenaient impraticables; les églises, les manoirs tombaient en ruine, et un voile d'épaisse barbarie s'étendait sur tout le domaine.

- C'est en de telles circonstances que l'habile Suger entreprit de faire luire pour la première fois, aux yeux des pauvres serfs des campagnes, le tout puissant attrait de la liberté et de la sûreté, ces deux plus grands biens de la vie sociale, en les réunissant en corps de communautés sur tous les points les plus négligés du territoire. Alors on vit se former ces villae novae, ces nouveaux bourgs, ces villeneuves du XIIe siècle, qui, asiles ouverts au cultivateur laborieux, aux serfs vagabonds, à l'ouvrier ambulant, au marchand colporteur, furent |19| pour les campagnes, comme les communes pour les villes, l'origine d'un nouvel ordre social, une sorte de renaissance.

- Dès l'année 1119, deux ans seulement après la destruction du château du Puiset, nous rencontrons un remarquable monument de cette révolution morale et administrative, opérée sous l'influence de la royauté.

- “Moi, Louis, par la grâce de Dieu roi des Français. Nous faisons savoir à tous les fidèles présents et à venir que les hommes d'une certaine de nos terres, appelée Angere Regis, située au dessus d'un bouillon et abandonnée jusqu'à n'être bientôt plus qu'une solitude, que ces hommes sont venus auprès de notre Majesté, nous demander que nous la déclarions libre, elle et tous ceux qui voudraient s'y établir en qualité d'hôtes; qu'ils relèvent de notre justice seulement ou de la justice de notre délégué; que nos préposés et nos maires n'exigent d'eux ni taille, ni impôts, ni subsides de cette espèce; en un mot qu'ils se gardent de rien prendre dans leurs foyers, qu'ils n'aient sur eux aucun droit de justice, et qu'ils ne puissent les mener en expédition ou leur imposer le service militaire que pour la cause commune et dans le cas où tous les sujets reçoivent ordre de marcher et marchent. Ils paieront huit ou dix deniers pour les arpents sur lesquels ils auront élevé leurs maisons. S'ils voulaient planter et plantaient quelque partie des terres environnantes, ils paieront en cens par arpent six deniers, à la fête de Sainte-Marie de la Chandeleur. S'ils voulaient cultiver du froment ou ensemencer ces mêmes terres, ils donneraient la dîme ou le champart, etc. 12)”.

- Cette charte fut relatée et confirmée dans une autre de Charles VI, à la date de 1391.

- Qu'était-ce donc que cet Angere regis, dont il est question dans la charte de 1119? |20|

- “Je n'ai pu découvrir, dit Secousse, le nom moderne de ce lieu. Il est certain qu'il était situé dans l'Orléanais, puisque Charles VI adressa au bailly d'Orléans des lettres par lesquelles il confirma celles de Louis-le-Gros. Il y avait de l'eau auprès de ce lieu, ”et quae super ebullitione est,” disent les lettres de ce prince.

- “Angere regis pourrait être Angerville, qui est dans l'Orléanais, sur le chemin d'Orléans à Paris, et qui, suivant la carte de la généralité d'Orléans par Jaillot, où ce lieu est mal nommé Angerville-la-Rivière, est située sur une petite rivière qui se jette au-dessus d'Étampes dans la Juine….. Cette petite rivière se nomme le Louet.”

- “Je vais proposer, ajoute Secousse, une autre conjecture, que je ne puis cependant appuyer sur aucun commencement de preuve. Il y a peu de personnes qui n'aient entendu parler de la petite rivière du Loiret qui, après un cours de deux lieues, se jette dans la Loire assez près d'Orléans.

- Cette rivière a deux sources, l'une desquelles se nomme encore aujourd'hui le Bouillon; c'est ce que nous apprend l'abbé Fontenu, dans un mémoire curieux sur cette rivière. Ducange dit qu'Ebullium, Ebullitio signifie Bouillon. On pourrait donc supposer qu'Angere regis était situé près de cette source. Il est vrai que dans les cartes on ne retrouve pas le nom d'Angere regis; mais divers événements ont pu faire changer le nom de ce lieu. Les savants d'Orléans, qui sont à portée de consulter les anciennes chartes de ce pays, pourraient examiner si cette source du Loiret se nommait anciennement Ebullitio, et s'il y avait aux environs un lieu qui portât le nom d'Angere regis 13).”

- Nous l'avouons, de ces deux conjectures de Secousse, la seconde nous avait d'abord paru la meilleure, tant la difficulté que soulève cette vague désignation de lieu, quae super Ebullitione est, nous semblait grande. D'ailleurs, cette question |21| relative à l'origine d'Angerville ne devait fixer notre attention qu'autant qu'il nous serait permis de nous appuyer sur l'autorité de François Lemaire, auteur d'une histoire de la ville et duché d'Orléans, dans laquelle on lit ce passage: “Thoury, en Beauce, est une chastellenie qui a pris son nom d'une tour, forteresse et chasteau qui y était d'ancienneté. C'est un bourg et village qui appartient au révérend abbé, religieux et couvent de Saint-Denys, par don fait par le roi Robert l'an 997, avec les villages de Thivernon, Rouvray, Angerville, Monerville et autres; lequel don a été confirmé par le roi Louis-le-Gros en 1418, qui a octroyé aux habitants plusieurs priviléges et droits 14), etc.” De ce passage il résulterait qu'Angerville existait au moins du temps du roi Robert. Nous avons partagé l'opinion de Lemaire, jusqu'au moment où des documents incontestables sont venus nous avertir que cette opinion était erronée. L'auteur des Antiquités d'Orléans n'était pas directement intéressé à rechercher les origines d'Angerville. Son jugement s'est déterminé d'après l'état des choses de son temps; et trouvant Angerville sous la dépendance des abbés de Saint-Denis, il a pensé qu'Angerville avait été, comme Toury, Thyvernon, Rouvray, donné par le roi Robert au couvent de Saint-Denis. Mais ni la charte de Dagobert, ni celle de Robert, ni même celle de Louis-le-Gros, qui confirment les précédentes 15), ne parlent d'Angerville. Chose étonnante dans l'hypothèse de François Lemaire; car en admettant qu'Angerville n'eût eu, dans le principe, qu'une importance trop secondaire pour exiger une mention nominale et précise, cette localité aurait pu s'accroître et grandir dans le long espace de temps qui sépare Dagobert de Louis-le-Gros; les religieux de Saint-Denis n'eussent pas manqué de demander que le nom d'Angerville fût écrit, comme celui de Monnerville et de tant d'autre lieux, sinon |22| dans la charte primitive, au moins dans celles qui vinrent plus tard la confirmer et même y ajouter. Ces religieux ne nous ont pas laissé ignorer tout ce que Toury, Rouvray et Monnerville ont eu à souffrir du voisinage des seigneurs du Puiset ou de Méréville. Ils entrent même sur ce point dans les plus minutieux détails. Leur administration était très-régulière, leurs livres parfaitement tenus, leurs possessions soigneusement enregistrées, ainsi que les revenus qui en provenaient. Comment donc n'auraient-ils pas parlé d'Angerville, si Angerville eût alors existé? Comment les chroniques de cet âge, où les luttes de Louis-le-Gros contre les seigneurs de son domaine tiennent une si grande place, ne diraient-elles pas un mot d'Angerville, ou par quel miracle enfin Angerville eût-il échappé seul aux ravages des seigneurs du Puiset ou à l'oppression des seigneurs de Méréville 16)?

- Il reste donc au moins très-vraisemblable qu'Angerville n'existait pas alors. Mais cette opinion devient presque une certitude, si l'on pense que ce même Angerville, que Lemaire nous représente si négligemment comme ayant été donné au couvent de Saint-Denis, comme Toury, Rouvray et Monnerville, ne passa effectivement sous la dépendance des religieux de Saint-Denis que progressivement, et qu'enfin, comme on le verra dans la suite, plusieurs documents remarquables d'un temps où tout commençait à se débrouiller et à s'éclaircir, du temps de la rédaction des coutumes, démontrent d'une manière péremptoire qu'Angerville avait, avant de tomber sous cette dépendance, joui de priviléges semblables à ceux que Louis-le-Gros et plus tard Louis-le-Jeune accordèrent à ces nombreuses villes-neuves qui se fondèrent sous leurs règnes, au XIIe siècle.

- Ce n'est environ qu'un siècle après, sous le règne de Saint-Louis, que nous trouvons des traces incontestables de son existence. |23| Ainsi, d'après un pouillé tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale, côté cartulaire, 43, et d'un manuscrit connu sous le nom de Livre Blanc, rédigé vers 1250, Angerville dépend, pour le service du culte, du doyenné de Rochefort, et compte à peine cent dix communiants. Ce chiffre n'indique encore, comme on le voit, qu'une faible et naissante bourgade. Secousse, en disant que cet Angere regis de Louis-le-Gros pourrait bien être Angerville, fait une supposition parfaitement admissible quant au temps et quant à l'origine. Il est vrai que l'impossibilité d'indiquer positivement la situation d'Angere regis, lui suggère une autre conjecture toute différente; mais cette difficulté que soulève une vague désignation de lieu, est-elle aussi grande qu'on pourrait d'abord le penser? c'est ce qu'il faut examiner.

- On a vu que Secousse a fait, depuis bientôt cent cinquante ans, un appel aux savants et antiquaires d'Orléans, sur la question de savoir s'il n'existait pas autrefois, à la source du Loiret, un lieu nommé Angere regis. Eh bien! cet appel n'a pas été entendu, ni un tel lieu découvert. Nous sommes donc obligés, toute partialité mise de côté, de revenir sur notre Angerville. Le géographe Jaillot, en se trompant sur le nom d'Angerville, n'a pas cependant confondu sa position avec celle d'Augerville-la-Rivière, qui est située sur l'Essone; mais il a placé notre Angerville près d'un petit ruisseau qu'on nomme aujourd'hui le Chalouet ou la Chalouette, qui en est distant d'environ deux lieues, et dont il est question dans Scholastici Fredegarii chronicum (livre IV), au sujet de la bataille livrée entre Clotaire et Théodoric en 612. Stampas per fluvium Loa. Eh bien, la rivière du Louet est remarquable par ses eaux qui sont dans les mêmes conditions thermales que celles du Loiret; elles ne gèlent jamais.

- Plus près d'Angerville encore, ne voit-on pas la petite rivière de la Muette présenter un phénomène remarquable d'intermittence, ainsi que les mêmes singularités thermales que la Chalouette. |24|

- La tradition rapporte aussi que dans la petite vallée de Bassonville existait autrefois une source qui depuis a disparu.

—-

- De plus, les archives d'Orléans nous apprennent 17) qu'un seigneur d'Ormeville, en 1693, demeurait à la Fontaine-en-Beauce, près d'Angerville-la-Gaste. Il y a eu aussi longtemps à Angerville un hôtel de la Fontaine. Enfin, il existe encore à un kilomètre du pays un lieu dit la Fontaine. Tous ces rapprochements, malgré l'aridité actuelle, ne semblent-ils pas affirmer qu'il y a eu de l'eau dans le voisinage d'Angerville, d'autant mieux que le territoire d'Angere regis n'est pas limité, qu'à certains endroits il pouvait se trouver près d'une source, et que les colons ont pu s'établir plus ou moins près de cette source. Ne peut-on pas supposer aussi avec quelque raison qu'il y a eu un courant dans la vallée de Villeneuve. Que de sources, que de fontaines ont disparu partout, mais surtout en Beauce où les conditions hydrographiques ont dû singulièrement changer par suite du déboisement qu'elle a subi! De plus, dans certaines parties de la Beauce, le sablon se trouve mêlé à l'argile en proportions telles que le sol y possède une remarquable propriété d'absorption des eaux. Ces eaux, que l'on croirait taries et qui ne sont que bues, rencontrent plus à fond des couches d'argiles pur, y forment des nappes souterraines, des courants intérieurs, pour reparaître sur d'autres points.

- Un tel phénomène n'est rare en Beauce que parce que les eaux elles-mêmes y sont rares. Mais il possède un caractère de généralité qui s'étend au petit nombre de sources, étangs, ruisseaux ou autres minces cours d'eau que l'on y rencontre.

- La Conie, petit affluent du Loir, en offre un exemple si remarquable, que les disparitions et réapparitions successives de ses eaux avaient donné naissance à mille superstitions populaires, décrites par Raoul de Botterays.

- La petite rivière d'Yerre, autre affluent du Loir, arrivée au-dessus |25| de la Mauginière, se perd dans un gouffre au point de laisser deux lieues absolument sans eaux pendant quatre mois de l'année. C'est pourquoi on l'a nommée la rivière sèche. Elle reparait ensuite et se jette dans le Loir entre Saint-Hilaire et Montigny.

- La Voise, petit affluent de l'Eure, sort de l'étang de Saint-Léger, lequel, dit Souchet, est quelquefois sec d'eau: “Ans où les particuliers engraissent leurs héritages de son limon, et puis autres ans où l'eau y revient semblable à celle de la Gosnie, où par un secret admirable de la nature on retrouve du poisson.”

- On lit dans Chevard: “L'étang de Bois-Ballu, près Dampierre, reçoit la majeure partie de ses eaux par un gouffre qui est ouvert dans une de ses extrémités. Dans certains temps de l'année, ce gouffre vomit du poisson très-gros, comme carpes, brochets, et quelques jours après on n'en voit plus. Il est vraisemblable que cette ouverture communique à quelque réservoir souterrain qui rejette l'eau que les cavités intérieures ne peuvent contenir.”

- On a conjecturé aussi avec assez de fondement que la petite rivière de Boussard, qui se perd et disparaît entièrement à un quart de lieu au-dessous du fourneau de ce nom, communique avec la fontaine ou la source qui forme l'étang de la Forge de Dampierre. Ce qui est plus étonnant dans la nature de ce phénomène, c'est que la source est parfois intermittente. Il y a à peu près trente ans qu'elle avait pris une autre direction. Elle a cessé de donner de l'eau pendant trois années entières, de sorte que l'étang resta à sec.

- Ainsi, tous ces phénomènes n'ont rien de régulier ni de périodique. Ils se montrent à intervalles inégaux; ils peuvent même cesser tout à fait de paraître, et par exemple, celui dont parle Aimoin (francorum gesta), n'a pas été observé deux fois que nous sachions. S'il faut en croire ce chroniqueur, on vit, l'année de la mort de Frédégonde, les eaux d'une espèce d'étang situé dans le Dunois (sans doute l'étang de Verde) |26| entrer en ébullition et vomir sur le rivage quantité de poissons tout cuits. 18)

- Du reste, Ebullitio n'est qu'une expression métaphorique qui peut s'appliquer à toutes les sources présentant, à des degrés plus ou moins remarquables, le phénomène de celle du Loiret. Et si l'on nous objecte qu'Angerville, sans être fort éloignée de Chalou, n'est cependant pas, ainsi que l'a cru le géographe Jaillot, située sur la Chalouette, voici notre réponse:

- Angere regis, dont il est question dans les lettres de Louis-le-Gros, n'est pas une ville, un bourg, un village déjà existant et dont on puisse parfaitement assigner les limites; c'est un certain territoire, cujusdam terrae nostrae, et Angerville n'ayant occupé qu'un point donné sur ce territoire, pouvait très-bien être séparée de la Chaloutte par une certaine distance. On ne saurait non plus appliquer la charte d'Angere regis à Augerville-la-Rivière, puisque d'après plusieurs chartes tirées des archives 19), il est démontré qu'en 1240 un nommé Nicolas d'Alovillar vend aux frères Chevaliers du Temple ses prés situés au-dessus de Grez, lesquels il tenait en fief de Louis d'Augerville, Ludovicus Augeri villa, ce qui fait conclure qu'avant 1240 Augerville était une seigneurie, et que de plus elle ne s'appelait pas Angere regis, mais Augeri villa. Du reste, mille autres raisons et toute l'histoire d'Angerville prouvent qu'il est impossible de confondre ces deux pays. Mais que pouvaient signifier ces mots, ces noms d'Angere regis appliqués à un certain territoire? Peut-être l'analyse étymologique viendra-t-elle répandre une nouvelle lumière sur la question qui nous occupe.

- Angere, Angara, Angaria, Angarium, Angariarii sont des mots de basse latinité qui, selon Ducange, désignent des |27| corvées en général, et des services de poste, de transport, de relais en particulier. Angere regis, Relais du roi, voilà la traduction la plus naturelle de ces deux mots. Ces services de poste, qui prenaient rang parmi les autres services féodaux longtemps avant d'être organisés en système public par Louis XI, étaient bien importants à une époque où le roi lui-même ne faisait pas sans une extrême difficulté le voyage de Paris à Orléans.

- Louis VI pouvait se rappeler encore que plusieurs fois Philippe Ier, son père, avait dû y renoncer, et que la tour de Montlhéry, par exemple, s'était dressée devant lui comme un obstacle infranchissable. Il y a toute apparence que Louis VI, Louis VII et avec eux le prudent ministre Suger, donnèrent tous leurs soins à la création d'une route praticable et à l'organisation des services de poste et de relai pour les besoins des rois et de leurs messagers. C'est, en effet, seulement au XIIe siècle, suivant M. Jollois, le savant ingénieur des Ponts-et-Chaussées, que la voie romaine fut complètement abandonnée entre Étampes et Orléans. Le territoire dont Angerville occupe une partie devint donc, par sa position et sa distance d'Étampes, un point de station, une étape, un relai. Il prit de là sans doute sa dénomination d'Angere regis, et notre Angerville qui représente historiquement ce dernier a toujours eu aussi la même destination. Ce territoire, le texte de la charte citée le représente comme vacant, et fait appel à ceux qui voudront le peupler, le cultiver, l'habiter (ut homines qui in ea hospitare et remanere vellent); il va plus loin, il nous le dépeint comme un désert (ut penè in solitudinem devenisset), et le souvenir de ce désert vit encore dans l'épithète qui s'ajoute au nom d'Angerville: Angerville-la-Gaste, de gasta, terre en friche, inculte, déserte.

- Un officier supérieur en retraite, le commandant Constantin, autrefois employé aux travaux de la carte de France dans nos contrées et qui, depuis son séjour à Toury, porte un grand intérêt aux questions historiques de la Beauce, nous a |28| proposé pour Angerville une origine teuto-franque qu'il explique ainsi:

- Anger, une place ou une pièce de terre couverte d'herbe qui sert de pacage ou à quelqu'autre usage.

- Weiler, hameau. 20)

- Dans la charte de Louis VI, dit M. Constantin, on trouve l'épithète terra nostra appliqué à Angere. Terra n'a jamais été pris pour synonymie de lieu habité; on disait la terre, ou les terres du baron, du comte, du roi, pour dire la propriété foncière bâtie ou non; s'agissait-il de son habitation particulière, elle était toujours désignée dans les chartes ou diplômes par les mots domus, aedes, palatium; si elle était fortifiée, on y ajoutait turris, castellum, arx. Lorsque le roi faisait des concessions, on énumérait les lieux habités. Le roi Robert donne à l'abbaye de Saint-Denis en France les villas (métairies) de son domaine (Tauriacum, Rubrydum, Tilliacum), en les désignant nominativement. Dans la charte de Louis-le-Gros, on n'emploie que le mot terra. La tenure féodale exigeait la détermination exacte de la nature de la propriété, en raison des divers services dûs. Or, ici le nom d'Angere seul indique une propriété qui n'avait pas d'habitation et qui, sans doute, était cultivée par les hommes du roi, (li oms) établis à Monnerville et autres lieux circonvoisins; l'incrément Regis indique que ce lieu était affecté au service public, qui se confondait à cette époque avec celui du roi. 21) Dans les guerres du Puiset, on dut choisir sur la route un lieu d'étape pour l'armée. Étampes, qui en était un très-certainement, se trouvait trop rapproché de Monnerville, trop loin de Toury, pour que l'on pût avoir l'idée de pousser |29| jusque-là d'une traite. L'armée alors était un ramassis confus de cavaliers très-peu disciplinés et de piétons enlevés momentanément à leurs travaux. Chacun était libre de piller pour vivre, car l'on ne connaissait pas encore le système administratif, et Suger lui-même, appelé à donner son avis, indiqua-t-il (peut-être), pour point de réunion ou de repos (halte ou bivouac), ce grand pacage où la cavalerie, force principale de ces rassemblements, pourrait se rafraîchir. De ce point à Toury où l'armée devait être réunie, il n'y avait que peu de distance, et l'on exposait d'autant moins au pillage les fermes situées sur le passage des troupes. Ce point, ce pacage, réclamé par les hauts barons d'alentour, en devenant étape royale, ajoutait ainsi aux droits du roi par une sorte de prise de possession qu'il pouvait, plus tard, revendiquer comme une indemnité de frais des guerres entreprises pour protéger ceux-là même qui lui en disputaient la jouissance. On sait que ce procédé, qui prévalut postérieurement, ne commençait encore qu'à se faire jour à l'ombre du titre de suzerain dont les rois s'étaient affublés, sans que les hauts et puissants seigneurs, leurs égaux en rang et en plus d'un lieu leurs supérieurs en puissance, eussent cru devoir s'y opposer. Retrouvant sous ce titre que le Kôning de leurs ancêtres ( magistrat chef suprême) et l'Heri-zog ou chef d'armée, dont le pouvoir s'annulait à la paix, ils ne voyaient que le présent sans s'inquiéter de l'avenir. Le mot tudesque Anger se prononçait et se prononce encore Anguere, en faisant à peine sentir les deux e, lettre adoucissante qui se glisse dans nombre de mots allemands pour relier les consonnes en rendant la prononciation moins dure. Le g (gue) allemand, dont le sens tient à la fois de la prononciation gutturale âpre et de la prononciation nasale, était impossible à produire par des bouches accoutumées à la douceur des syllabes latines. Nous n'avons aucun moyen de l'exprimer et de l'écrire en français non plus qu'en latin; aussi le scribe (tabellarius) du roi a-t-il tranché la question en introduisant un e mi-muet final tout en laissant |30|subsister l'è mi-ouvert: de là Angère qui, dans la prononciation latine, prenait le son de J'é pour le premier e, et la pro nonciation romane du g au lieu de l'aspiration gutturo-nasale d'origine allemande.

- Puisque Terra était un lieu dit et rien de plus, il est hors de doute que la terminaison s'est ajoutée lorsque des constructions faites par ordre du roi sont venues donner du relief à ce coin de terre. Mais ces constructions n'ont dû s'élever que vers la fin du règne de Louis IV, au plus tôt. À cette époque la langue latine n'était plus employée que dans les écrits, c'était la langue scientifique; la langue franque ou plutôt allemande avait disparu avec la race des Karlings, et l'antipathie prononcée de la race gallo-romaine, pour tout ce qui rappelait la conquête, avait amené une modification dans les noms de lieux en leur donnant une terminaison romane. Ces changements avaient été d'autant plus facilement admis par les hauts barons d'origine allemande romaine, que les formes du nouvel idiome se rapprochaient plus des deux langues qui lui avaient donné naissance. Ainsi une ferme, en latin villa, avait vu à la suite de l'occupation se transformer ce mot en weiler dans le langage parlé, tout en conservant son nom romain dans le langage écrit. La formation romane laissait, en ne changeant que la finale, subsister le radical tel qu'il fût ; le mot villa dut prévaloir et prévalut.

- On sait que les formes tudesques s'étaient conservées sous l'habillement roman dont on avait revêtu les mots d'origine germanique. En effet, sur les bords du Rhin, la coutume est encore d'ajouter au nom du lieu dit la terminaison qui indique pour ainsi dire son origine et les motifs de sa construction:

- HEIM…….. au logis, à la maison, s'applique à chaumine, chaumière, chalet, maisonnette, étable.

- HAUS…….. maison d'habitation isolée, domus.

- WEILER…… hameau, plusieurs maisons réunies, viculus. |31|

- DORF…….. village, vicus.

- BURGH……. château fort avec habitation particulière autour, arx.

- STADT…….. ville, gros endroit clos et fermé, oppidum, oppidulum, civitas, urbs.

- Ainsi:

- STRASSBURGH… le château fort de la grande route, Strasbourg.

- MUHLHAUSEN…. les maisons du moulin, Mulhouse.

- OCHSENWEILER.. l'enclos des bœufs, Oisonville.

- ANGER WEILER.. hameau sur une terre couverte d'herbe qui sert de pacage, Angerville.

- L'étymologie tudesque proposée par M. Constantin pour Angerville et Oisonville, nous paraît tout à fait inadmissible.

- Nous n'avons pas à examiner quelle valeur cette étymologie pourrait avoir dans les pays français voisins du Rhin; mais nous sommes convaincus qu'en Beauce, comme en Normandie, en Picardie, etc., les terminaisons en ville des noms de lieux, viennent, non du germanique Weiler, mais du latin villa.

- Donc, l'étymologie d'Angerville est bien Angere villa. Donc, Angerville, par sa destination comme relais, par sa situation près d'une fontaine, par sa proximité de la Chalouette, représente parfaitement l'Angere de la charte de Louis VI, lequel Angere est une terre déserte que non-seulement les hommes, mais que la végétation semble aussi avoir abandonnée; et Angerville, peuplée, florissante, s'appelle encore Angerville-la-Gâte.

CHAPITRE III.

- Influence de Suger sur l'agriculture en Beance. — Création des villes neuves. — Angerville, ville neuve royale.

- Louis VI a octroyé les lettres d'Angere regis. Nous avons démontré que ces lettres s'appliquaient à notre Angerville. Il nous reste maintenant à savoir comment le roi fut amené à créer ces villes neuves, ces communautés rurales. Quelle fut leur destinée? Que devinrent leurs priviléges? La monographie d'Angerville aura cet intérêt spécial de nous présenter l'histoire d'une de ces villes neuves royales, fondation du XIIe siècle, qui jouèrent un rôle si important dans la vie sociale des gens de la campagne, comme dans l'organisation du pouvoir royal, et dont l'étude a été jusqu'à ce jour complètement négligée. Eh bien 1 disons-le de suite, c'est au prévost de Toury, plus tard ministre du roi, que la campagne, que le village doit ses priviléges et la priorité qu'il eut alors sur la ville. Qu'on ne s'étonne donc pas de nous voir élever d'en bas nos regards jusqu'à ce personnage des hautes régions historiques. Examinons si l'on a bien compris tout ce qu'il y a eu de politique dans l'administration du ministre, si l'on a bien saisi son rôle dans la rénovation de l'agriculture, de la propriété et de la famille.

- Dans ces derniers temps, un professeur du collége Stanislas a publié une histoire du ministère et de la régence de Suger. |33|

- Nous pensions trouver, dans ce travail, une étude approfondie de la révolution opérée sous l'influence de l'abbé de Saint-Denis; mais M. Combes nous paraît bien plus occupé à critiquer ses devanciers en histoire, qu'à nous donner une évolution complète du ministère ou de la régence de Suger. On ne voit pas, dans son tableau, qu'il y a deux hommes dans Suger, l'abbé et le ministre. De même qu'il y avait deux personnes dans Louis-le-Gros, le roi et le seigneur. L'abbé de Saint-Denis est supérieur au ministre par sa richesse, par son influence morale. C'est l'élève intelligent de l'abbaye, c'est le prévost de Toury, qui a formé le ministre. Comment donc apprécier le ministre ou le régent si nous ne connaissons ni l'abbé, ni le prévost? Une étude très-consciencieuse et très-intelligemment faite sur Suger, est la thèse de M. le professeur Huguenin; tout le côté administratif, au point de vue de l'agriculture, offre un puissant intérêt, et comme les réformes ont été surtout opérées dans notre contrée, nous chercherons à développer cette étude; nous nous attacherons essentiellement à faire voir l'heureuse influence de ces réformes et à démontrer que c'est à elles que l'on doit la création de ces villes neuves de Beauce, qui, asiles ouverts aux serfs fugitifs, aux colons laborieux, furent le berceau de l'agriculture, de la centralisation monarchique et de l'administration judiciaire. D'abord simple religieux de Saint-Denis, où il devint ami de Louis-le-Gros, Suger est mêlé de bonne heure aux discussions de droit que sa connaissance des chartes lui permet d'aborder. Il est ensuite appelé par l'abbé Adam à la prévôté de Berneval, sur les côtes de Normandie, et il puise chez le peuple Normand, essentiellement calculateur et agricole, les premières leçons d'administration, ou mieux, d'ordre et d'agriculture. À son retour de Berneval, il est nommé prévost de Toury, le plus considérable des domaines de Saint-Denis 22). C'est de là que sa bonne |34| administration va rayonner sur la Beauce. À cette époque, les germes d'association que contenait le régime féodal étaient presque entièrement étouffés par l'esprit d'indépendance et d'envahissement des seigneurs. Aussi, ne rencontrait-on dans toute la France, aucun ordre général, aucune régularité, aucune harmonie dans la vie du corps social, un malaise général se faisait sentir sur tous les points du territoire, ce malaise était le prélude d'une révolution qui ne devait pas tarder à s'opérer dans tous les degrés de la société. Il fallait une nature ardente, un esprit sérieux et intelligent comme celui de Suger, pour entreprendre de lutter contre ce courant de l'esprit féodal, pour chercher à mettre un peu d'ordre dans ce cahos, pour opérer une transformation qui froissait l'indépendance et l'orgueil des seigneurs féodaux en cherchant à les soumettre à une autorité supérieure; mais il était soutenu dans cette lutte par un vif sentiment religieux qui le poussait vers l'amélioration des classes inférieures, et aussi par un puissant intérêt, car en améliorant le sort des gens de la campagne, en augmentant leurs ressources, il faisait sa fortune et celle de l'abbaye, et en donnant appui à la royauté contre les seigneurs féodaux il s'élevait également au-dessus d'eux. Cette association sincère de l'Église et de la royauté est un des faits remarquables du XIIe siècle. C'est grâce à elle que nous avons vu Hugues-le-Beau, seigneur du Puiset, être vaincu, et que la sécurité fut ramenée sur les terres environnantes. Toury, par sa proximité, avait depuis longtemps subi le sort des propriétés rurales et se trouvait, par suite de dépradations plus près que jamais d'une ruine complète. 23) Bientôt la paix est rendue à Toury, mais cela ne suffit pas encore. Il faut y ramener l'ordre et le travail. Les secrets de Suger pour produire ce résultat difficile ne manqueront pas de paraître tout simples et tout naturels ; cependant ils seront ||35|| nouveaux pour cette époque. Le premier de tous, et le plus nouveau peut-être, consistera à savoir faire à propos un sacrifice.

- Le prévost donne aux colons des instruments de travail, il répare les habitations, rend les chemins plus sûrs et plus commodes 24). Mais comme il est impossible de rétablir un ordre quelque peu durable si l'on ne reconstitue en même temps le corps administratif qui doit régir le domaine, et qu'à cette époque, la hiérarchie administrative avait été partout détruite, que la plus extrême confusion régnait entre les divers pouvoirs, que les maires, dont les fonctions consistaient à lever les tailles et à rendre la justice en l'absence des prévôts, s'étaient vu dépouiller par les avoués de cette dernière prérogative, qu'ils n'étaient plus depuis longtemps que les premiers d'entre les serfs, dont ils partageaient les charges humiliantes 25).

- Suger reconnut donc la nécessité absolue de rétablir à Toury une administration un peu régulière. Une charte précieuse produite par M. Huguenin et qui fut rédigée à cette époque pour le gouvernement de Toury, nous montre en quelque sorte le prévost à l'œuvre dans l'accomplissement de sa nouvelle tâche.

- Suivant les dispositions de cet acte, le maire redevient, dans toute la force du terme un véritable magistrat; il rendra, comme autrefois, la justice en l'absence du prévost qui lui délègue ses pouvoirs et lui assure des honoraires proportionnés à ses services. 26)

- Mais il faut que le maire présente pour le ministère qu'il doit remplir, des garanties de probité et d'intelligence; il faut de plus qu'il soit soumis et dévoué à l'autorité supérieure dont il est le représentant. Le maire sera donc élu par l'abbé ou le prévost, et ceux-ci auront le droit de le révoquer s'il manque à ses devoirs ou s'il refuse l'obéissance. 27) Le doyen, officier subordonné au maire qui le choisit lui-même, les échevins, ses assesseurs dans les jugements, sont assujettis de même à leurs devoirs respectifs aussi bien qu'à une subordination rigoureuse, seule garantie d'ordre public. 28) Le prodigieux accroissement de Toury, transformé en petite ville dans le court espace de dix ans, nous atteste à la fois et les talents du prévost et la puissance des moyens qu'il a sa mettre en pratique 29). Aussi nous remarquons qu'il obtint pour Toury une charte par laquelle Louis-le-Gros (1118)

- “1° Permet à l'abbaye de Saint-Denis, d'y établir un marché tous les vendredis de chaque semaine, et de percevoir tous les droits et profits qui en proviendront;

- “2° Ôte et supprime toutes mauvaises coutumes et méchantes exactions qui avaient été introduites sur les terres de l'abbaye en Beauce par les comtes du Puiset;

- “3° Veut et ordonne que les garnisons et forteresses du château de Toury demeurent pour s'en servir au besoin contre les ennemis du royaume;”

- Grâce à cette charte et aux soins donnés à l'agriculture, en peu de temps la terre de Toury rapporta à Suger trois fois plus qu'à ses prédécesseurs. |37|

- À cette époque Monnerville était tombée dans la plus profonde misère. “Écrasée sous le joug du seigneur de Méréville de même que sous l'oppression des Sarrazins, elle était réduite à mendier son pain. Ce seigneur de Méréville, suivant sa fantaisie, allait, avec qui bon lui semblait, prendre auberge à Monerville, et là dévorait à pleine bouche tout le bien du paysan. Puis, quand venait la moisson, il avait pour coutume d'enlever la taille et les récoltes. Deux ou trois fois l'an, il ramassait ses bois avec les charrettes de la ville. Les porcs, les agneaux, les oies, les poules, tout ce qu'il pouvait emporter en molestant, rien n'échappait à son habituelle rapacité. Une tyrannie d'aussi longue durée avait déjà presque fait de Monerville une solitude, lorsque Suger résolut de résister vigoureusement à ses vexations, et d'en affranchir l'héritage de Saint-Denis. Il mit en cause le seigneur de Méréville; celui-ci défendit ses coutumes comme un droit qu'il tenait de son père, de son grand-père et de son aïeul. Cependant, avec la grâce de Dieu, le conseil des hommes et de nos amis, il arriva que Hue, le maître du château, de l'aveu de sa femme et de ses enfants, de l'assentiment du roi Louis dont il se déclara le tenancier, reconnut son injustice, fit abandon et remise, abjura à tout jamais, par serment de sa propre main, toutes ses mauvaises coutumes, devant le bienheureux Saint-Denis, ainsi que le rapporte du reste plus amplement la charte de notre seigneur roi Louis. Nous cependant, afin de retenir cet homme dans notre Église, nous lui avons permis de percevoir dans notre cure, par les mains du moine ou de notre servant, deux boisseaux d'Étampes en grains, l'un de froment, l'autre d'avoine. Le susdit village, une fois délivré de ce fléau, lui qui auparavant nous valait à peine dix ou quinze louis, nous rendit dès lors par les mains de nos représentants, cent boisseaux d'Étampes en grains tous les ans, ce qui équivaut à cent livres le plus souvent, selon le prix de la moisson.”30) |38|

- Après toutes ces réformes, qui amenèrent de si heureux résultats pour la richesse de l'abbaye, pour le bien-être physique et moral des paysans, ainsi que pour l'agriculture, Suger devenait, à la mort de l'abbé Adam, le seul homme capable d'administrer l'immense domaine de Saint-Denis, dont il fut nommé immédiatement abbé. La nouvelle charge était facile à remplir. Établir sur les terres de l'abbaye les mêmes réformes que sur celles de Toury, telle fut l'idée simple et naturelle qui dut venir spontanément à l'idée de Suger. En effet, il ordonna d'abord un recensement général et universel du temporel de l'abbaye; et, comparant le revenu avec la valeur et la quantité des terres ou des domaines, il sut de suite quelles améliorations on pouvait apporter, quels sacrifices on pouvait faire, et quels bénéfices on pouvait espérer; car pour opérer une révolution quelconque, il est toujours nécessaire d'avoir des ressources pécuniaires qui permettent, en détruisant les abus, de ne point déposséder complétement ceux qui les ont fait naître ou qui en profitent, et d'arriver sans secousses, sans violences aux transformations sociales.

- Par ces mesures, l'avoué n'interviendra plus dans les jugements sans la réquisition de l'abbé, qui reste seul investi de la haute juridiction sur le temporel de son Église. Il la délègue à ses prévosts, à ses maires et à ses échevins ; et dès le moment où l'échevinage prévaut ainsi contre l'avouerie féodale, la justice est rendue avec plus de précaution et d'équité 31). Partout la terre est cultivée, améliorée; la taille est proportionnée au revenu. La part du propriétaire, celle de l'avoué, du maire, des échevins, sont déterminées suivant une mesure que personne ne peut dépasser 32). Les cultivateurs connaissent leurs droits; ils savent ce qu'ils pourront recueillir de leur travail; leur courage est relevé par l'espoir de la propriété qui de jour |39| en jour s'affranchit davantage. De plus, les familles qui ont le courage de venir habiter les refuges de malfaiteurs, sont exemptées de toute taille 33), et ces exemptions appellent de tous côtés les colons qui veulent posséder et vivre en famille. Ainsi se réorganise la société. L'ordre, le bien-être, la moralité se rétablissent sur toutes ces terres. 34)

- Après avoir restauré tout le domaine de l'abbaye, toujours persuadé qu'on reçoit d'autant plus qu'on sait donner davantage, Suger, voyant encore de grands espaces de terre abandonnés, qui ne rapportaient rien, conçut le dessein de faire des concessions de terrain, de fonder des villes neuves. C'est ce qu'il fit d'abord à Vaucresson, où il construisit un certain nombre de maisons, publiant ensuite un décret qui assurait l'exemption de toute taille, de tout droit coutumier à ceux qui viendraient y habiter. Sur cet appel, soixante familles vinrent dans l'année même s'établir à Vaucresson, et les voleurs s'en éloignèrent 35). Cette terre fut encore une source de richesses pour l'abbaye de Saint-Denis.

- C'est en suivant ainsi pas à pas Suger dans tout le développement de son génie administratif, qu'on arrive à bien comprendre quelle fut toute la puissance du ministre; car le ministre fut grand parce que l'abbé avait été administrateur intelligent, qu'il avait eu au plus haut degré l'art de répartir dans une sage mesure les ressources acquises, de faire des économies et d'établir d'utiles réserves pour l'avenir, en conservant de ses revenus une large part pour l'agriculture, une autre pour éteindre les dettes, racheter les droits aliénés ou les obligations ruineuses ; une dernière réserve enfin était pour le trésor de l'abbaye. C'est par de semblables moyens qu'il put un jour reconstruire magnifiquement son église, subvenir aux besoins d'une foule de personnes qui recouraient à lui de tous |40| les points du royaume 36), fournir à l'Etat lui -même des sommes considérables, suppléer en partie aux dépenses de la seconde croisade, et préparer à ses frais une autre expédition pour la Terre-Sainte.

- Louis VI ne pouvait rester étranger à des réformes qui avaient tant augmenté les revenus de l'abbaye de Saint-Denis. Il comprit que les mêmes améliorations pouvaient s'obtenir dans le domaine royal, non-seulement pour la richesse, mais encore pour la centralisation. Il crut donc devoir aussi, par l'attrait d'une protection constante, d'un affranchissement immédiat, par la création de la propriété au profit du travailleur affranchi, moyennant un cens léger pour son habitation, la dîme ou le champart dans le produit de la terre par l'exemption des tailles et du service militaire (ost et chevauché), etc., attirer la population des champs sur les points les plus négligés du territoire, sur ceux qui réclamaient le plus impérieusement la main et le travail de l'homme.

- Là, le colon encouragé par l'aisance, se sentirait plus attaché au domaine, et au lieu d'une simple agrégation de serfs misérables, se formerait une famille, un petit peuple dans lequel se développerait le sentiment de dignité humaine, où les rapports de l'inférieur avec le maître seraient plus doux, plus naturels, et où l'autorité royale se ferait pacifiquement reconnaître par l'intermédiaire de prévosts, de maires, dont les fonctions étaient analogues à celles rétablies par Suger.

- En un mot, Louis VI allait créer la ville neuve royale, cette source de richesse, cette arme puissante contre la féodalité laïque, le haut baronnage, l'ennemi commun de l'Église et de la royauté. Sauver la royauté par les paysans, et les paysans par la royauté, tel était le problème à résoudre; en le résolvant les églises se sauvaient elles-mêmes. Et c'est en cela que l'abbé de Saint-Denis est supérieur au ministre. L'abbaye de Saint-Denis était aussi riche que la royauté était pauvre, et le domaine |41| du seigneur roi aussi restreint qu'immenses les possessions du couvent. Mettre au service du roi l'influence morale et matérielle de Saint-Denis sur les campagnes, faire tourner ensuite au profit de ces dernières l'accroissement de la puissance royale, voilà le mérite de son administration : apprendre aux paysans à combattre pour la royauté, à la faire respecter, à la restaurer, à la sauver, et leur présenter ensuite le roi comme leur bienfaiteur, leur sauveur et leur père, voilà le triomphe de sa politique.

- De son côté le roi mit au service des églises les hommes de ces communautés rurales.

- Un seul fait, entre mille, prouve combien la fermeté de Louis VI servit mieux les églises et le paysan que la piété et la bonté du roi Robert, l'un de ses prédécesseurs. Sous ce dernier, Fresnay-l'Évêque, village qui n'était encore qu'une métairie appartenant à l'évêque de Chartres, fut, à plusieurs reprises, pillée et brûlée par le vicomte de Châteaudun. L'évêque se plaignit au roi qui ne sut venger ni les injures de l'Église, ni les maux du paysan. Sous Louis le-Gros, au contraire, Fresnay-l'Évêque obtint une remarquable charte de priviléges. Le roi était arrivé à estimer tellement les Beaucerons, que dans la guerre contre l'empereur Henri V, il voulut combattre dans leurs rangs. “Avec eux, s'écria-t-il, je combattrai avec autant de sécurité que de courage. Après nos saints patrons, je n'ai point de plus braves soutiens; ce sont mes compatriotes. Avec eux j'ai vécu familièrement, si je dois vivre, ils m'aideront à vaincre. Si je meurs ils ne laisseront point mon corps à la merci des ennemis.” 37)

- Aussi les priviléges les plus importants étaient-ils ceux qui allaient être accordés en Beauce pour les villages de nouvelle fondation, pour ces communautés rurales que le roi prenait sous sa protection immédiate. Et quel endroit du domaine royal attirerait d'abord l'attention du roi? Quel terrain pouvait |42| mieux servir à la spéculation, à la fondation d'une ville neuve qu'un certain territoire situé au milieu des propriétés de Saint-Denis, sur les limites du domaine d'un puissant seigneur féodal, que le territoire d'Angerville, par exemple, qui était comme naguère celui de Monnerville, de Rouvray, gâté et réduit en solitude? Là, les colons subiraient l'influence de ceux de Saint-Denis; ils s'irriteraient contre la brutalité, l'arrogance, des seigneurs de Méréville, et apprendraient essentiellement à reconnaître le roi comme leur seul maître et leur protecteur. Quelle distance enfin pouvait être mieux choisie pour l'établissement d'un relai que celle qui séparait la distance d'Étampes au Puiset par moitié? Aussi Louis-le-Gros, dès l'année 1119, un an seulement après l'établissement des foires et marchés de Toury, fonda à Angerville une des premières villes neuves royales. Après Angerville, ce fut Beaune-la-Rolande qui eut les faveurs du roi, et enfin Lorris, dont la charte ou coutume fut enviée et empruntée non-seulement par les villages, mais aussi par beaucoup de villes. L'affranchissement de Lorris, contrairement à l'opinion de M. Combes, doit être, selon toute vraisemblance d'après la remarque judicieuse de M. Huguenin, placée après celui d'Angerville et de Beaune-la-Rolande. En effet, dans la charte de Beaune, l'abbé de Saint-Denis obtint l'abolition de certaines exactions exercées par les officiers royaux et connues sous le nom de procurations. Or, on trouve dans la coutume accordée à Lorris que le roi n'aura plus de droit de procuration sur les habitants de cette ville. “Nec à nobis habebunt procurationem,” et dès-lors ce serait après 1122 qu'il faudrait placer cet événement resté sans date précise. Ainsi Angerville aurait été la première des villes neuves royales, parmi lesquelles on remarque encore Villeneuve-le-Roi, près Auxerre (1163), Villeneuve, près d'Étampes (1169), Villeneuve près de Compiègne (1177) 38), etc.

- Mais, à ces petites localités qui ont reçu et gardé le nom de |43| Villeneuve, si l'on ajoute cette myriade de bourgs et villages de la Beauce dont les noms se terminent en ville, et qui nous rappellent ainsi leur origine de métairies, on comprendra combien a dû être considérable le nombre de colonies agricoles. Une remarque qui n'a peut-être pas encore été faite, c'est que tous les villages de Beauce dont le nom ne se termine pas en ville, indiquent une origine reculée. Ces priviléges accordés à tant de villages de la Beauce sont un fait bien remarquable; car, à cette époque, le village s'impose pour ainsi dire à la ville. C'est lui qui est à la tête du mouvement réformateur. On conçoit du reste que le roi ne pouvait d'abord faire reconnaître son autorité aux villes, qui aimaient souvent mieux s'affranchir spontanément et ne relever que d'elles-mêmes. Cependant, le temps viendra où les cités orgueilleuses se rendront au roi. C'est ainsi qu'Étampes demandera un prévost royal et changera une charte de liberté communale devenue trop anarchique contre une charte plus sûre de ville royale. Telle fut donc l'importance de ces communautés rurales qui furent si favorables au développement de l'unité nationale, aux progrès de l'agriculture.

- Mais indépendamment de la création des villes neuves, on trouve encore dans d'autres actes des règnes de Louis VI et même de Louis VII, le reflet marqué ou plutôt la reproduction évidente des principes appliqués par Suger au gouvernement temporel de son Église. Ainsi, une charte délivrée aux habitants d'un lieu nommé les Muraux (Murallia), dans le territoire de Notre-Dame-des-Champs de Paris, contient exactement les franchises et les priviléges que nous avons vu Suger accorder en quelques circonstances aux vassaux de Saint-Denis. 39) |44|

- En trouvant dans Angerville les germes d'une ville neuve, nous étions, par sa position, naturellement portés à croire qu'elle appartenait à Saint-Denis. Malheureusement, dans la longue énumération que Dom Félibien fait des possessions de l'abbaye, Angerville n'est pas citée. Il est évident que si elle avait été fondée par eux, si elle leur eût appartenu, il en eût été question. Mais cpmme le plus grand silence règne à cet égard, nous sommes donc forcés de conclure que son territoire, bien qu'entouré des possessions de Saint-Denis, bien que située entre Toury et Monnerville, appartenait au roi.

- Au surplus le nom de Villeneuve écrit pour ainsi dire à ses portes et qui désigne encore aujourd'hui un petit village voisin, prouve qu'Angerville, dans le principe, a participé aux priviléges des villes neuves. Dans un temps où régnait cet axiome: nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans terre. Elle n'eut ni seigneur proprement dit, ni avoué ou vidame comme les terres d'obédience. Elle eut des maires, et la charte d'Angere regis dit de même: “Amodo majoritatem habeat valdericus et haeres ejus.” Ces traces de mairie, nous les retrouvons plus loin.

- Les maires d'alors n'étaient pas, comme jadis, d'humbles tenanciers soumis à des redevances onéreuses ainsi qu'à des services pénibles de tous les jours. C'étaient de véritables représentants du pouvoir. |45|

- Les religieux de Saint-Denis furent d'ailleurs les instigateurs très-intéressés de ces nouvelles mesures de la royauté à l'égard des campagnes. Quoique l'occupation du territoire d'Angerville fût pour eux de la dernière importance, comme devant rattacher leurs possessions de Toury, de Rouvray à celles de Monnerville et de Guillerval, ils étaient trop occupés de restaurer, de relever leurs possessions si souvent mises en péril, de les soustraire à l'oppression des seigneurs environnants, aux envahissements des châtelains de Méréville, pour songer à fonder sur ce point de nouveaux bourgs, à cultiver de nouveaux terrains. Le château de Méréville était trop voisin d'Angerville pour que les soins que réclamait ce dernier territoire ne fussent pas abandonnés à l'initiative royale : de là les lettres d'Angere regis. Plus tard, quand la petite colonie serait fondée, quand le territoire serait en voie de culture, il serait temps alors d'effacer le génitif regis et d'y subsituer la terminaison commune de villa, de faire en un mot d'Angere regis Angere villa, Angerville.

- Quand la royauté eut affermi son pouvoir, qu'elle eut subjugué les villes, elle négligea le village, et les privilèges dont il avait joui ferrent abandonnés ou se fusionnèrent dans les coutumes. On vit même les maires s'établir comme de petits seigneurs dans les terres de leur office, qu'ils s'étaient en grande partie appropriées, et dont ils rendaient la propriété héréditaire dans leur famille, créant ainsi de petites seigneuries qui devenaient rivales de l'abbaye. Aussi les voit-on avoir des contestations violentes avec l'abbé et les moines, et lutter d'autorité avec eux. Et c'est sans doute pour un sujet semblable que nous voyons le 5 février 1322, Jean, maire d'Angerville, appelé devant le tribunal des frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. 42) |46|

- La maltôte de Philippe-le-Bel, paralysa aussi le bienfait des priviléges accordés sous les règnes précédents. Les exigences toujours croissantes du fisc effrayèrent les cultivateurs; les guerres civiles des Armagnacs et des Bourguignons, les désastres de la guerre de cent ans les forcèrent de chercher un refuge dans l'Église. Monseigneur Saint-Denis leur parut plus sûr et moins coûteux que le seigneur roi: et celui-ci, toujours pressé par des besoins pécuniaires, ne manqua jamais d'accorder aux religieux de Saint-Denis les lettres d'amortissement nécessaires. Et voilà comment les priviléges primitivement accordés à Angerville furent sinon complétement effacés, du moins à peu près annihilés, oubliés, perdus. Selon toute apparence, les moines de Saint-Denis en possédaient seuls la clef, résolus de la faire revivre en cas d'usurpation de la part de quelque seigneur, ou de la tenir dans l'ombre tant qu'ils jouiraient eux-mêmes paisiblement.

- La dernière trace de ces priviléges qui soit restée à Angerville, et qu'on trouvait encore à la fin du dernier siècle, consistait en une sauvegarde royale, située sur l'emplacement actuel de la brasserie. C'était un lieu de refuge, une espèce d'asile où le malfaiteur lui-même devenait pour un moment inviolable, en se disant homme du roi: souvenir remarquable d'un temps où les villes neuves se peuplaient, au nom du roi de serfs fugitifs.

- Il serait bien difficile d'indiquer le moment précis où les |47| religieux de Saint-Denis commencent à posséder des terres autour d'Angerville. La fondation d'une maladrerie fut peut-être l'occasion à la faveur de laquelle il commencèrent à s'y établir. Mais nous sommes réduits à cet égard à une pure supposition, faute de titres. On sait que les croisés avaient rapporté la lèpre des contrées de l'Orient, et que, dès le temps de Saint-Louis, il y avait en France deux mille maisons de lépreux. Pour écarter la contagion des villes, on fonda des léproseries dans les campagnes. Les religieux de Saint-Denis en avaient établi dans tous leurs villages. Toury en eut une qui fut plus tard réunie à son hôpital par une ordonnance de Louis XIV 43). Angerville dut peut-être la sienne au roi. L'établissement de cette maladrerie, dont il na reste plus aucune trace, nous est démontré par l'existence d'un fief qui y était situé.

- On sait que les lépreux étaient conduits à la maladrerie en procession, et avec des cérémonies dont les anciens rituels ont conservé le détail. Un prêtre allait chercher le lépreux dans le lieu qu'il habitait, et le conduisait à l'église étendu sur une civière, et couvert d'un drap noir comme un mort. Il chantait le Libera en faisant la levée du corps. A l'église, on célébrait la messe indiquée par le rituel pour ces cérémonies. Après la messe, on portait le lépreux, toujours couvert d'un drap noir, à la porte de l'église; le prêtre l'aspergeait d'eau bénite, et on le conduisait processionnellement hors de la ville, en continuant de chanter le Libera. Lorsque le cortége était arrivé à l'hôpital situé hors de la ville, le prêtre adressait les défenses suivantes au lépreux qui se tenait debout devant lui: Je te défends d'entrer dans les églises, aux marchés, aux moulins, fours, et autres lieux dans lesquels il y a affluence de peuple. Je te défends de laver tes mains et les choses nécessaires pour ton usage dans les fontaines et ruisseaux, et, si tu veux boire, tu dois puiser l'eau avec un vase convenable. Je te défends d'aller en autre habit que celui dont usent les lépreux, etc.

- Le plus ancien titre des abbés et couvent de Saint-Denis à Angerville, remonte à la fin du XIIIe siècle. En 1295, le bailly d'Orléans les maintint par sentence dans la justice, sur certains lieux situés à Angerville-la-Gaste, à l'encontre de messire Jean de Linières, seigneur de Méréville, et ordonna au prévost de Janville d'en faire ressaissir lesdits abbés. 44) Ce n'est qu'en 1303, sous le règne de Philippe-le-Bel, que les religieux de Saint-Denis, dans un acte passé devant le prévost de Janville, entre eux et Gilles de Poinville, y jetèrent les fondements de cette puissance qui les en fit plus tard seigneurs pour la plus grande partie. De cet acte 45) il résulte:

- 1° Que les religieux essaient de faire revivre d'anciens droits de leur église sur le territoire d'Angerville, droits qu'ils rachètent de Gilles de Poinville qui se reconnaît leur feudataire;

- 2° Que ces religieux, quoique déjà possesseurs de terrains autour d'Angerville, n'avaient point encore de maison dans le bourg;

- 3° Qu'il existait un droit de champart indivis entre plusieurs titulaires et qu'on le prélevait comme pour un seul, indivision qui prouve l'origine une et simple de champart, indiquée par les lettres relatives à Angere regis (Si verò eas terras ad messem colere vellent, decimam vel campi partent indè darent);

- 4° Que, les moines de Saint-Denis devenus par acquisition propriétaires du quart de ce champart indivis, et pour faire cesser toute indivision, moyennant le droit de prélever à part celui de leurs propres terres, et comme cette concession ne leur fournit pas encore l'équivalent de leur droit ou quart du |49| champart indivis, ils auront la dîme sur toutes les autres terres.